中学受験のメリット・デメリットは?高校受験との違いも解説【体験談あり】

2025.08.20

小学生のお子さんをお持ちのご家庭では、お子さんの成長とともに中学受験を検討されているかもしれません。中学受験をすることはお子さんにも保護者の方にも、得難い経験となるだけでなくさまざまなメリットがあります。

一方で、ご家庭の生活に少なからず変化をもたらすなどデメリットも存在します。

この記事では、中学受験におけるメリット・デメリットとその解消法、高校受験との違いや中学受験を決めた際に具体的に何をすべきかについて解説します。

この記事を書いた人

福永理乃

ライター

目次

続きを見る

中学受験をする6つのメリット

はじめに、中学受験をすることで得られるメリットについて紹介します。

中学受験をするメリット

1.中高一貫校ならではの特色豊かな教育が受けられる

中高一貫校では、高校受験がないため、6年間を見通した独自のカリキュラムを組むことができます。これにより、一般的な公立中学とは異なる教育方針を長期的な視点で定め、生徒の個性や得意分野を伸ばす教育が可能になります。

たとえば、以下のようにそれぞれの学校が持つ特色を活かした教育を受けることができます。

- 自分の興味関心がある分野について探究し、発表する

- 実験・実習を豊富に行う

- 国際的な視野を育む語学教育に力を入れる

- 宗教母体の学校では、宗教教育に基づいた人間形成を目指す など

「特色豊かな教育」としては、次のような学校の取り組みが挙げられます。

特色豊かな教育の例

広尾学園中学校・高等学校(東京都・共学校)

医師や研究者を目指す「医進・サイエンスコース」では、英語やICT教育も取り入れながら、実践的な学びを提供。最新設備を備えた「サイエンスラボ」も。

豊島岡女子学園中学校・高等学校(東京都・女子校)

集中力を養う心の鍛錬として、毎朝5分、白布に赤糸を通す「運針」が行われています。

聖光学院中学校・高等学校(神奈川県・男子校)

未来のグローバルリーダーを目指して、小人数制の英会話の授業に加え、電子端末を利用したオンライン英会話やホームステイなどを実施。

渋谷教育学園幕張中学校・高等学校(千葉県・共学校)

教育目標の1つである「自調自考(自らの手で調べ、自らの頭で考える)」の実践のために、高校では約1年半かけて論文執筆に取り組みます。

立命館宇治中学校・高等学校(京都府・共学校)

国際バカロレア(IB)認定校。高校卒業資格と同時に、世界中の大学に出願・入学できる国際的な資格(IBディプロマ)の取得を目指せます。授業のほとんどが英語で行われるコースもあります。

ライター

ライター

福永理乃

中高一貫校の教育は本当にさまざまです。長く続けられている歴史あるもの、近年求められている教育内容を反映しているもの、宗教教育に基づいた人間教育、ボランティア活動や研究発表など…。

それらは、書かれたものを読んでいるだけではつかみきれないものが多いです。

受験を考えているご家庭は、偏差値だけにとらわれず、各中学のオープンスクールや文化祭などに直接伺ってみて、生徒さんたちの雰囲気や、どのような教育をしているのかについて直接先生方に質問してみてくださいね。

中高一貫校 卒業生の声

鷗友にはグループディスカッションやディベートなど、人前で発言する環境が整っていました。

週に1回は必ず発表がある、というぐらいです。みんなの前で意見を言うのが盛んな学校だったので、入学当時は人見知りで、発表が苦手だった私も、卒業する頃には緊張しなくなっていました。

鷗友学園女子中学高等学校卒業・女性

都立一貫校にしかない「探究」の授業も好きでした。

たとえば「和算」っていう江戸時代の日本の数学をやってみる授業がありました。数学の問題を作って、みんなに解いてもらって、どの問題が一番面白かったか比べたりしたのが面白かったです。

東京都立三鷹中等教育学校卒業・男性

2.内申点を気にせず、6年間好きなことに打ち込める

中高一貫校に進学すると、高校受験のための内申点を気にする必要がありません。特に大学附属の中高一貫校は、多くの場合大学への内部進学制度があるため、より時間的な余裕があり、将来についてなど早くから考えることができます。高校から大学の授業に参加できるなど、シームレスな学びを早くから進められるケースもあります。

内申点に縛られずに好きなことに熱中できる環境は、子どもたちの個性を伸ばし、自己肯定感を育む上でメリットとなる可能性が高いです。

とはいえ、中高一貫校においても、中学から高校への進学に一定基準の成績取得を条件としている中学もあります。

「一貫校だから成績は気にしなくてよい」と考えるのは誤りです。中高一貫校でも中学での成績は高校への進学に、高校での成績は大学進学の際、たとえば総合型選抜や指定校推薦での選抜を利用したいときには重要になってくることをおさえておきましょう。

3.大学進学に有利になる

中高一貫校は、一般的に大学進学実績が高い傾向にあります。高校受験がなく大学受験を見据えたカリキュラムを組むことができるため、早い段階から受験対策を行えるメリットがあります。

6年間を通したカリキュラムに加え、難関大学への進学指導に特化した体制や、レベルの高い教師陣、学習意欲の高い生徒が互いに刺激を与え合える環境などが挙げられます。

また、高校からの入学者と混ざるケースもありますが、多くの学校では高校入試を行わず、中学から持ち上がりの生徒のみで授業が進むため、安定した学習環境が提供されることも理由でしょう。

そのほか、大学附属または系列の中高一貫校では、大学への内部進学制度が整っていることが多いのは前述のとおりです。大学受験そのものがなくなるため、近年は人気が高まっています。

【参考】「附属校」と「系属校」の違いとは?

大学と強い結びつきを持つ学校には「附属校」と「系属校(提携校・系列校)」があり、それぞれ内部進学の割合も異なります。

附属校

大学と同じ学校法人が運営。多くの生徒が系列大学へ内部進学できることが特徴です。

希望すれば全員が附属先の大学へ進学できますが、別の大学を受験する生徒もいるため、内部進学率は100%ではありません。

【附属校】卒業後の進路

| 卒業生 | 内部進学者数 | 内部進学率 | |

|---|---|---|---|

| 慶應義塾湘南藤沢中等部・高等部 | 242名 | 236名 (慶應義塾大学) | 約98% |

| 明治高等学校・中学校 | 279名 | 258名 (明治大学) | 約92% |

| 青山学院中等部・高等部 | 399名 | 341名 (青山学院大学) | 約85% |

| 立教新座中学校・高等学校 | 329名 | 269名 (立教大学) | 約81% |

系属校

大学とは別の法人が運営。推薦枠があるものの、必ずしも全員が大学へ進学できるわけではありません。

【系属校】卒業後の進路

| 卒業生 | 内部進学者数 | 内部進学率 | |

|---|---|---|---|

| 早稲田中学校・高等学校 | 302名 | 146名 (早稲田大学) | 約48% |

| 明治大学付属中野中学 ・高等学校 | 409名 | 327名 (明治大学) | 約80% |

| 立教女学院中学校 ・高等学校 | 185名 | 110名 (立教大学) | 約59% |

学校によっては、系属大学への進学枠を持ちながらも、生徒の多くが国立大学や海外の大学、医学部などの難関大学を目指すため、敢えて系属大学を選ばないケースもあります。

実際、早稲田中学校・高等学校では、約半数の生徒が早稲田大学へ進学している一方、約2割が国公立大へ、約1割が医学部のある大学へ、そして約1割が早稲田大学以外の私立大学へ進学しているという実績があります(2025年・現役生)。

このように、系属校の低い内部進学率は、生徒の高い学習意欲や多様な進路選択の自由度を示すものとも捉えられます。系属校選びの際は、単なる内部進学率の数字だけでなく、卒業生の進学実績や学校の進路指導の方針を調べておくことが大切です。

中高一貫校 卒業生の声

大学受験をしないって、ちょっと引け目に感じることもあるんですけど、結果としては勉強、勉強じゃなくて、いろんな体験をさせてもらったのはすごく良かったなと思います。

ほとんどが早稲田大学に行きますが、早実出身の子は大学の中でも優秀な子が多かったですよ。

早稲田実業学校中等部 高等部卒業・女性

大阪女学院で誇りに思うことの一つは、「国際バカロレアコース」があることです。

バカロレアのプログラムを受けることで、取得した点数によっては海外の大学や早稲田大学、慶應義塾大学などへの進学も狙いやすくなります。英検を持っていると受験しやすい、というのが入学のきっかけではありましたが、バカロレアコースに入れたから最終的に国際基督教大学にも入学することができました。

大阪女学院中学校 高等学校卒業・女性

4.中学受験を通して子どもが成長する

中学受験は、子どもにとって初めての大きな壁ともいえるかもしれません。目標に向かって計画的に学習すること、苦手な問題にも粘り強く取り組むこと、そして合格であれ不合格であれ、結果を自分で受け止めることなど、受験を通して精神的に大きく成長します。

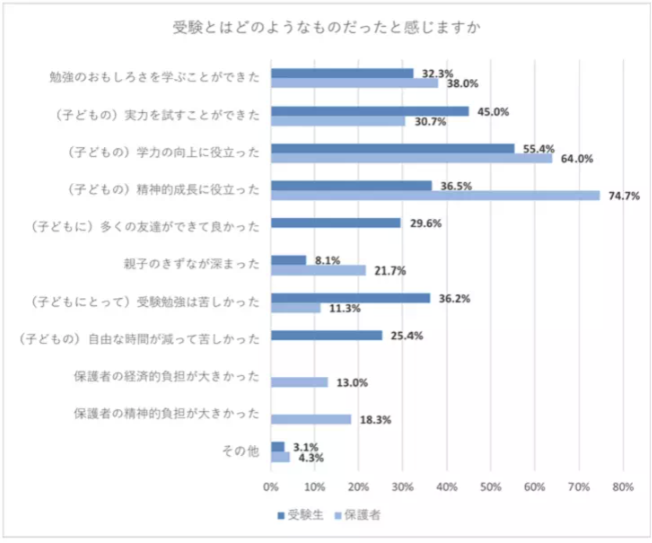

小学生でこのような経験をすることについてはさまざまな意見もありますが、栄光ゼミナールの調査結果では、中学受験をした子の約7割の保護者が「中学受験は子どもの精神的成長に役立った」と答えています。

将来の学習や人生において、大きな糧となるといえるのではないでしょうか。

中学受験を経験した保護者の声

小学校受験は周りが準備を進めて、最終的に本人が頑張るという感じでしたが、中学受験は本人が主役です。どうやって勉強するかを考えたり、苦手な部分の分析をしたりと、本人もすごく成長したのかなと思います。

香川大学教育学部附属高松中学校合格・Tさん母

娘の性格も180度変わったような気がします。

これは私の反省点なんですけど、娘が何回も間違いを繰り返しているときに「何度やったらわかるの?」みたいなことを言ってしまって…。娘の自己肯定感を下げてしまったような気がしています。でも、中学受験に合格したことで自信を取り戻したみたいで、「自分がダメなんだ」という言葉は言わなくなりました。

駒沢学園女子中学校合格・Mさん母

5.親子でがんばるからこそ、"絆"が生まれる

中学受験は、子どもだけが頑張るのではありません。親もまた、情報収集や塾の送迎、精神的なサポートなど、さまざまな面で子どもを支える必要があります。親子で協力する時間が増えることで、お互いの絆が深まることも多いです。

共に喜び、共に悩み、共に乗り越えるという受験を通して得られる特別な経験は、かけがえのない一生の宝物となるでしょう。

中学受験を経験した保護者の声

高校受験は思春期真っ只中だから、頭ではわかっていても親の言うことに対して葛藤があると思うんです。

上の娘2人のときには、親子で協力しながらうまく乗り切るのって難しいなあと思ったんですけど、中学受験は「2人でうまいことやったよなあ」と話せるような、良い思い出になったなと感じています。

開明中学校合格・Fさん母

中学受験を迷っているなら、チャレンジしてみるのはいいと思います。家族が一丸となってサポートしないと大変な面もありますが、その分、絆は深まりますし、子どもの成長を間近で見るのは貴重な経験です。

ただ、私自身は精神的にけっこう疲れました(笑)。でも、それ以上に「子どもが頑張っている姿を見られてよかった」と思っています。

静岡大学教育学部附属島田中学校合格・Sさん母

6.一生モノの友達ができる

中学受験では、その学校の校風に共感したご家庭が受験します。

教育方針や雰囲気、価値観、世帯の経済状況などの似たご家庭が集まることから、入学後に生徒同士のギャップが少なくなる可能性が高いです。似た環境で育ったお子さんどうしで思春期の大切な時期、中高の6年間を一緒に過ごすため、一生涯付き合いが続く大切な友人ができることも多いでしょう。

ライター

ライター

福永理乃

中学受験のメリットとしてはほかにも、就職活動で使われる「SPI」で問われる問題が、中学受験の問題の解き方や考え方と似ていて役立ったという意見もあります。

長い目で見て役立つ知識や頭の使い方を学べるということも、中学受験のメリットといえるでしょう。

中高一貫校 卒業生の声

中高はずっと同じメンバーなので、男女が対立することもなく、仲がよかったです。

中高6年間一緒だった友達とは、大学生になった今でもよく会います。何なら大学の友達より会っているかもしれません。過ごした年月が違いますし、大学ってよくも悪くも“ノリ”を大事にすると思うんですけど、中高の友達はそういったものがないので、気楽で居心地が良いですね。

東京都立三鷹中等教育学校卒業・男性

友達と6年間一緒にいるというのも、すごく大きなことだと思っています。今でも何でも話せるのは中学・高校の友達です。大学の友達より、鷗友の友達のほうが頻繁に会っているほどです。悩んだときに本音で相談できる、いい友達ばかりです。

鷗友学園女子中学高等学校卒業・女性

中学受験をする3つのデメリットと解消法

中学受験でデメリットとなるのは、おもに費用と時間に関するもの、保護者に関するものとなります。

中学受験のデメリット

1.経済的な負担がかかる

中学受験には、塾の費用、模試の受験料など多くの費用がかかります。

次のような理由から、一般的な塾通いの費用とは大きく異なると考えたほうがよいでしょう。

- 学校の補習を行う塾と異なり、専門的な内容とカリキュラムになる

- 受験に臨むためのカリキュラムが3年間で組み立てられており、小3から開始することが通例で期間が長くなる

- 授業時間が学年が上がるにつれてかなり長くなる

集団塾に個別指導塾を併用した場合や、外部の模試を追加した場合にはさらに費用は高額になる傾向があり、家計を圧迫するケースもあります。

解消法

経済的な負担に対するデメリットへの解消法として、次の4つが挙げられます。

-

塾以外の選択肢も検討する

- 家計のシミュレーションを行う

- 公立中高一貫校を目指す

- 特待制度のある学校も選択肢に入れる

1.塾以外の選択肢も検討する

通信教育の活用など、塾以外の選択肢も検討することで、費用を抑えることができる場合があります。近年は大手受験塾のオンライン学習サービスもあります。

2.家計のシミュレーションを行う

事前に中学受験にかかる費用や今後にかかるお金をシミュレーションし、現実的かつ余力のある計画を立てることが重要です。

受験期間中にだけお金がかかるのではなく、お子さんが合格して志望校に進学してからも継続した学費がかかります。またお子さんが複数いるご家庭では、兄弟姉妹全て受験させると相当な金額がかかります。

ご家庭のライフプランに関わってきますので、FPに相談することなどもおすすめです。

ライター

ライター

福永理乃

特に受験期間は、「子どものために」「成績を伸ばすために」と、保護者は費用を追加してしまうことも少なくないようです。

やみくもにお金をかけるのではなく、情報収集をしっかり行ってメリハリのある計画を立ててください。

3.公立中高一貫校を目指す

私立中高一貫校と比較すると、公立中高一貫校は6年間の学費がかなり抑えられるメリットがあります。塾に通う期間や授業時間、塾費用自体も私立中学受験専門コースより少ない傾向があります。

「子どもに中高一貫校でのびのび学んでほしい、でも私立中学向けの受験塾や、合格後に私立中学に通わせる余裕がない」というご家庭は、公立中高一貫校に絞って受験するのも一つの方法です。

4.特待制度のある学校も選択肢に入れる

中高一貫校によっては、特待生制度がある中学もあります。

ただし中高6年間ずっと特待生が確定するわけではなく、学年の成績で見直されることが一般的です。成績が下がると学費が発生するリスクもあるため、確実なものではないことに注意しましょう。志望校に特待制度があるなら、頑張って目指してみるのはモチベーションになるかもしれません。

ライター

ライター

福永理乃

保護者は「特待に合格したなら、ぜひ行かせたい」と思うかもしれません。しかし、もし第一志望校が別にあってそちらに合格したら、子どもは第一志望校に行きたいと思うでしょう。

「お金がかからないから特待で合格した学校に行きなさい」といわれたら、子どもにとってつらいことです。費用については保護者の責任においてしっかり計画を立ててくださいね。

なお、2026年4月以降、「東京都の私立高校の授業料は実質無償化」とされています。これまであった所得制限が撤廃され、全国平均の学費分が支援対象額となる予定です。

学費が以前よりかからなくなるのは大きなメリットですが、中には完全に無償とならない高校もある点に注意が必要です。

また、2025年現在、私立中学に通う都内在住の生徒・保護者を対象に、年額10万円の助成金も支給されています(私立高等学校等授業料軽減助成金)。所得制限は設けられていないため、ぜひ活用したい制度です。

こういった公的な制度も活用しながら、経済的な負担を軽減できるか考えてみるとよいでしょう。

2.子どもにとって、学習以外の時間(遊び、習いごと)が減る

受験勉強が本格化すると、塾に通う時間や自宅学習の時間が増え、子どもが自由に遊ぶ時間や、他の習い事に費やす時間が大幅に減ることがあります。そのためストレスを感じたり、子どもの成長に必要な体験が不足したりする可能性もあります。

また子どもによっては、「遊べない」「自由がない」「遅くまで起きて勉強しなければならずいつも眠い」などのストレスから精神面や体調への悪影響が出るおそれもあります。

解消法

子どもにとって、学習以外の時間が減るというデメリットへの解消法としては、次の2つが考えられます。

-

息抜きの時間を最初から学習計画にも組み込む

- 子どもの意見を尊重する

1.息抜きの時間を最初から学習計画にも組み込む

計画を立てる際に、意図的に遊びの時間や習い事の時間を組み込むことで、子どもの生活が受験一色になるのを防ぐことができます。

2.子どもの意見を尊重する

子どもが続けたいと言うなら、習い事はやめさせないほうがよいでしょう。

好きなこと、夢中になれることを無理やり我慢させても、その時間に勉強に集中できるかといえば、たいていの子どもはできません。それなら、習い事は存分にさせてあげて、その代わりに塾では受験勉強に集中するなどの約束を親子で確認しあいましょう。

保護者の方は、子どもの負担が大きいと感じた場合は無理強いせず、学習方法や計画、毎日の生活時間のあり方を見直す柔軟な姿勢が大切です。

3.保護者に負担がかかる

中学受験は、子どもの学習やスケジュールの管理だけでなく、塾の送迎、説明会の参加、受験校の情報収集、願書作成、子どもへの精神的なサポートなど、保護者にも多大な負担がかかります。

特に共働き家庭では、時間的な制約から負担がさらに大きくなることが多いです。

解消法

-

夫婦で協力体制を築く

- 完璧を目指しすぎない

- 保護者同士の情報交換は状況によっては控える

1.夫婦で協力体制を築く

夫婦で役割分担を明確にし、互いに協力し合うことで、一方に負担が偏るのを防ぐことができます。ご夫婦で中学受験の方針についてはよく話し合い、同じ方向を向いて親子で頑張れるようにしましょう。

2.完璧を目指しすぎない

すべてを完璧にこなそうとせず、時には手を抜くことも大切です。保護者自身の心身の健康も考慮に入れましょう。

子どもの成績が上がらない、世帯年収が予定より減ってしまったなどの事情で、保護者の方のほうがストレスで体調不良になるケースもあります。変化には柔軟に対応する姿勢や、家族で「何をもって中学受験の成功とするか」という着地点を確認しておくことが大切です。

3.状況によっては保護者同士の情報交換を控える

中学受験がきっかけで、仲が良かったママ同士が疎遠になってしまう例があります。子ども同士で無邪気にお互いの成績や志望校を教えあった結果、保護者のほうにストレスがかかってしまうケースも少なくありません。

節度をもってお付き合いができ、受験後も仲間のような関係を続けられる人もいれば、子どもの成績を評価されるなどして、相手に不信感を抱いてしまうこともあります。

保護者同士、お互いの子どもの受験には深入りせず、お子さん自身の状況に集中することが大切です。

中学受験と高校受験の違い

あらためて、中学受験と高校受験の違いについて解説します。

中学受験と高校受験の違い

1.入学難易度の違い

一般的に、中学受験の方が高校受験よりも入学難易度が高いと言われています。これは、中学受験では小学校の学習範囲を超えた応用問題や思考力を問われる問題が出題されることが多く、受験者層も学力上位の生徒が中心となるためです。

一方、高校受験は幅広い学力層の生徒が対象になります。公立高校の場合、都道府県や高校のランクによっても異なりますが、内申点との合算になるので、筆記試験だけで合否が決まることはほとんどありません。また、出願できる高校がある程度絞られるので、倍率も中学受験より低い傾向があります。

たとえば神奈川県立高校では、受験倍率の平均は1.17倍となっています(一部の最難関校では2倍を超えます)。中学受験では多くの学校が2倍程度の倍率で、なかには10倍近い実質倍率の学校もあります。

なお私立高校の場合は、特に最難関高校の倍率は公立高校より高い傾向があります。一概に中学受験と比較してどちらが難しい・簡単とは言えません。

2.受験にかかる費用の違い

中学受験と高校受験とでは、受験にかかる費用も大きく異なります。

受験にかかる費用として大きいものは、やはり塾代です。塾の費用の目安は次の通りです。

一般的に、中学受験の塾は小学4~6年生の3年間通うことが多いとされています。たとえば4大塾の大手「早稲田アカデミー」に3年間通ったときの費用は300万ほどです。

一方、高校受験においては塾を長時間活用するのは中3が中心になると考えられます。「早稲田アカデミー」に中3の1年間通った場合の費用は、50万円前後です。

| 塾代の目安 | |

|---|---|

| 中学受験 | 約300万円 (小3~6の3年間) |

| 高校受験 | 約50万円 (中3の1年間) |

中学受験は高校受験に比べて、費用面での負担が大きくなりがちです。ご家庭の経済状況を踏まえ、長期的な視点で資金計画を立てておくことが、安心して受験に臨むための大切なポイントです。

3.子どもに求められること・親のサポート面の違い

中学受験では、受験するのはまだ小学生です。お子さんの発達のスピードには違いがあるので、どうしても長い時間集中できなかったり、保護者の方に甘えてしまったり、体力がなかったりするお子さんも多いです。

大人びて見えるお子さんでも、まだ11歳〜12歳ですから、受験のプレッシャーで泣いてしまったり、やる気をなくしたりすることもあり得ます。

中学受験する場合、保護者の方はお子さんの性格や状況などを把握して、求められるサポートを丁寧に行っていく必要があります。「中学受験は親子の受験」と言われるのはこのためです。

一方、高校受験では、受験するお子さんは中学生で14歳〜15歳です。思春期のさなかではありますが、小学生と比べると精神的に自立しており、体も成長し、体力もあるでしょう。

そのため多くの高校受験生は、保護者に頼らず主体的に受験準備を進めます。そのため、保護者は情報提供や精神的な支えといった、よりサポート的な役割を担うことが増えます。

また中学校の先生が指導を行ってくれることも多いため、保護者の負担は中学受験より軽減されることが一般的です。

中学受験を決めたらやるべきこと

中学受験のメリット・デメリットや高校受験との違いをおさえ、お子さんの意思も確認した上で、「やはり中学受験をしよう」と決めたなら、まずはやるべきことを整理しましょう。

中学受験を決めたらやるべきこと

-

塾選び

- 志望校の情報収集

1.塾選び

中学受験を決めたら、まず最初に検討すべきは塾選びです。塾によって、指導方針、カリキュラム、雰囲気、費用などが異なります。

いくつかの塾の資料を取り寄せ、説明会に参加し、体験授業を受けて、お子さんに合った塾を選びましょう。志望校の合格実績だけでなく、サポート体制や子どもの学習スタイルとの相性も重要です。また、塾への通いやすさなども考慮に入れましょう。

こちらの記事も読む

2.志望校の情報収集

塾選びと並行して、志望校の情報収集も進めましょう。学校説明会や文化祭、体育祭、オープンスクールなどに足を運び、学校の雰囲気や教育方針、カリキュラムなどを実際に確認することが大切です。

また、学校のパンフレットやウェブサイトだけでなく、在校生や卒業生の保護者の話を聞くなど、多角的に情報を集めることで、お子さんに最適な学校を見つけることができるでしょう。

何よりも、偏差値だけで決めるのではなく、学校の特色や校風が子どもの個性に合っているかどうかで決めることが最も重要なポイントです。

この記事のまとめ

中学受験は、子どもに多様な教育機会を与え、将来の選択肢を広げる大きなメリットがあります。一方で、経済的な負担や子どもの自由な時間が制約されること、保護者の負担の増大といったデメリットもあります。しかし、デメリットについては、事前の情報収集やご家庭内の話し合い、工夫によって解消できる部分も多くあります。

中学受験をするかどうか決める際には、メリットとデメリットを十分に理解し、ご家庭の教育方針や経済状況、そしてなにより子ども自身の性格、学習状況などを総合的に考えることが大切です。

親子・ご夫婦でしっかりと話し合い、納得した上で受験に臨むことが、「中学受験をやってよかった」といえる、成功への第一歩となるでしょう。

親子

親子

卒業生

卒業生