中学受験の塾は「いつから」が正解?低学年の親が知るべき最適な入塾タイミングと見極め方

2025.09.02

「塾にいつから通わせるのがベストなんだろう?」という疑問は、中学受験を検討している保護者が最初に抱く悩みのひとつです。「小学校低学年から通っている子がいる」という声がある一方で、「高学年からでも間に合う」という声もあったりと、情報に振り回されている人もいるかもしれません。

この記事では、すべてのお子さんに当てはまる「正解」ではなく、お子さん一人ひとりの個性やご家庭の状況に合わせて、最適な入塾時期を見極めるための判断軸について解説します。

入塾時期を見極めるための3つの判断軸

- お子さんの個性や特性

- 学習意欲が高いお子さん:集中して机に向かえるお子さんであれば、早めの入塾(小3の2月など)でもスムーズに学習を進められるでしょう。

- ご家庭の状況

- 家庭の経済状況:中学受験塾の費用は、3年間で約300万前後です。無理なく支払いを続けられることが入塾の大前提です。

- 保護者のサポート体制:塾の送迎や宿題の管理など、保護者の方がどの程度時間や手間をかけられるかも重要です。

- 志望校のレベル

- 最難関・難関校志望の場合:膨大な学習量と高度な思考力が求められるため、早期入塾(小3の2月など)が推奨されます。

- 中堅校・公立中高一貫校志望の場合:小4・小5からの入塾で間に合うケースも。公立中高一貫校志望の場合は専門コースがある塾の検討を。

この記事を書いた人

福永理乃

ライター

目次

続きを見る

中学受験塾の入塾時期の目安と塾のカリキュラム

【313名調査】中学受験に向けての入塾時期アンケート結果

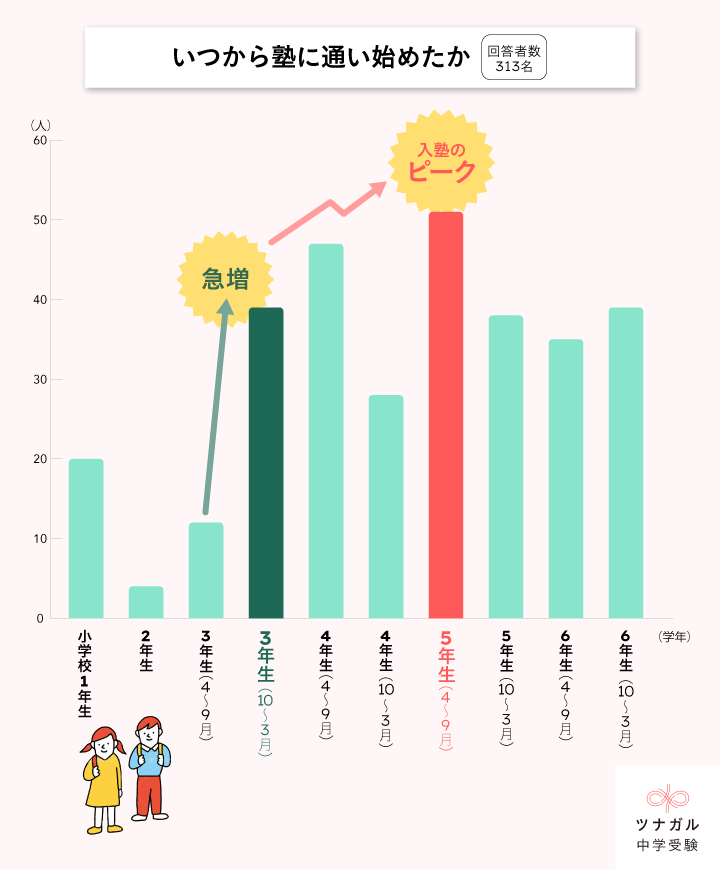

実際のところ、中学受験経験者はいつ頃入塾しているのでしょうか。当メディアが独自に行ったアンケート調査によると、塾や家庭教師を利用して中学受験に挑戦したお子さんを持つ保護者313名から、以下のような結果が得られました。

Q.お子さんが塾(家庭教師)の利用を始めた時期を教えてください

このグラフから、中学受験対策の塾通いは小学3年生で急増し、小学5年生で入塾のピークを迎えることがわかります。「小3の冬(新小4)」は、多くの中学受験塾が新年度のカリキュラムを始める時期と重なっており、本格的な受験準備の最初の大きなタイミングと言えるでしょう。

一方で、少数派ではありますが、小学1~2年生から塾に通い始めるご家庭もいることがわかります。

続いて、中学受験塾の一般的な入塾時期とカリキュラムについて解説します。

中学受験に向けての一般的な入塾時期は、小3の2月

入塾時期の目安

- 国立・私立中学の受験の場合

小学4年生(小3の2月) - 公立の中高一貫校の場合

小学5年生(小4の2月)

中学受験塾への入塾は、国立・私立中学の受験の場合は一般的に小学4年生(小3の2月)からが目安です。この時期に入塾することで、基礎固めから応用まで、塾のカリキュラムに沿って無理なく学習を進めることができるとされています。

都立中学などの公立中高一貫校を受検する場合は、入塾時期は一般的に小学5年生(小4の2月)からとしているところが多いようです(塾により異なります)。

なぜ小3の2月からスタートするのか

これは、多くの大手中学受験塾が新学年を2月にスタートさせるためです。受験塾では、小3の2月から小6の1月(首都圏の受験が解禁される2月1日の前日)まで、ちょうど3年間かけて学習するカリキュラムが組まれています。

小3の2月は受験本番の小6になるまでに、まだかなり時間があるように感じられるかもしれません。「こんなに小さい頃から塾に通わせるなんて、早すぎるのではないか」と考える方もいるでしょう。

しかし、中学受験では以下のような理由から、小3の2月からのスタートが適しているとされています。

中学受験塾のスタートが小3の2月である理由

- 一般的な公立小学校で教えられる内容よりも、高いレベルの学力が求められるため

- 小学校の学習指導要領をベースに、幅広い範囲の問題が出題されるため

- 基礎学力がないと応用問題が解けないため、基礎固めの時間が必要になるため

- 時間配分や問題を解く順序などの「試験のテクニック」に少しずつ慣れていく必要があるため

- 柔軟性や吸収力の高い時期に子どもの地力を開花させ、伸ばす必要があるため

もちろん、お子さんの学習状況や性格、志望校のレベル、ご家庭の状況などによって最適な入塾時期は異なります。

小4や小5から入塾するケースもありますが、遅れを取り戻すためのフォローや、より集中的な学習が必要になることを理解しておく必要があるでしょう。

【基礎知識】中学受験塾のカリキュラムとは?

塾によって違いはありますが、中学受験塾のカリキュラムはおおむね次の流れで進みます。ここでは、標準的な入塾時期である小3の2月以前、すなわち幼稚園年長から小3までの期間についても説明します。

1. 学びを楽しむ(2年生まで:幼稚園年長~小2の1月頃)

この時期の塾の目標は、本格的な受験勉強に入る前の準備期間として、学習の楽しさを知り、知的好奇心を育むこと、そして「勉強=楽しいもの」というポジティブなイメージを持たせることです。そのため、無理なく、遊びの延長で学べるような工夫が凝らされたカリキュラムになっています。

授業回数は国語と算数が週に1回ずつというケースが多いようです。

思考力を育てる

パズルやゲーム感覚の教材を通して、論理的に考える力や、自分の考えを言葉にする力を養います。答えを導くプロセスを重視し、「なぜそうなるのか」を考える習慣を身につけていきます。

算数的なセンスを磨く

図形あそびや数を使ったゲームなどを通して、数の概念や量の感覚、空間認識能力など、算数的なセンスの土台を築きます。計算の速さよりも、数への親しみや問題解決への意欲を引き出すことを目指します。

国語の基礎を学ぶ

読み聞かせや音読を通して言葉に親しみ、豊かな語彙の習得を促します。漢字の成り立ちに触れたり、言葉遊びを取り入れたりすることもあります。

2. 学力の土台作り(3年生:小2の2月~小3の1月頃)

この時期は、中学受験に向けた基礎学力の土台を固める時期です。小2までと変わらず国語と算数を週1回ずつとする塾もあれば、この時期から理科と社会を加えた4科目のカリキュラムが始まる塾もあります。

算数

算数は、本格的な受験算数の基礎となる四則計算の正確性を鍛える練習が始まります。同時に、中学受験特有の「特殊算」のうち、初歩的なもの(和差算、つるかめ算、植木算など)の導入も始まります。図形問題の基本的な見方や、文章題を読み解く力も養います。

国語

漢字・語彙の力を高める練習が始まります。読解問題では、物語文や説明文の基本的な構造を理解し、登場人物の心情や筆者の主張を読み取る練習を重ねます。要約や記述問題の基礎的な書き方も学び始め、自分の言葉で表現する力を高めていきます。

理科・社会の導入(一部の塾)

塾によっては、理科と社会の授業がカリキュラムに組み込まれます。身近な現象や出来事を通して、学ぶことの面白さを伝えていきます。内容は興味を引き出す導入的なものが中心となることが多く、身の回りのものと結びつけながら、知識や法則性の理解を促します。

3. 基礎固め(4年生:小3の2月~小4の1月頃)

この時期は、中学受験の2本柱となる算数・国語の単元学習が本格的に始まります。それと同時に、勉強の習慣づけや、勉強の仕方を身につける訓練も始まります。集団塾では、本格的な4科目のカリキュラムがスタートします。

算数

計算力の強化のための反復練習を、教材や小テストで行います。また、つるかめ算や和差算などの基本的な特殊算の導入も始まります。線分図の書き方や樹形図など、手を動かして視覚的に数の性質をとらえていきます。

国語

漢字や語彙の習得に加え、読解問題の基礎的な考え方を学びます。特に、言葉の蓄積量がゆくゆく文章読解のカギになることも多いことから、語彙力の強化はこの時期から重点的に始めることが多いです。

ライター

ライター

福永理乃

読解力は全ての教科に必要な能力であり、近年は適性検査型の問題を出す私立中学も増えています。そのため、読解力を高めるための工夫されたカリキュラムが各塾で取り入れられています。

理科

理科は、身の回りのさまざまな現象から「なぜそうなるのか」を理解し、知識を身につけていきます。この時期の理科の勉強は、知識の詰め込みではなく、実体験や事象の観察結果と紐づける内容になっていることが多いようです。

社会

社会は、地理が中心となります。日本の各都道府県の名称や県庁所在地、山や河川の名称、各地方の産業、特産品、気候などの知識を覚えていきます。社会の地理分野は、実際の受験問題を解くために非常に重要であるため、この時期にしっかりと暗記しておく必要があります。

ライター

ライター

福永理乃

4年生は、4科目でもまだ授業が週に2〜3日、1日あたり2~3時間だけという塾もあるため、習い事や遊びの時間も比較的確保できることもあるようです。塾の勉強だけでなく、並行して多くの実体験をお子さんに積ませてあげる時期だと考えておきましょう。ただし、宿題の量は増えてくるため、毎日こなせるペース作りが大切です。

4. 発展・応用(5年生:小4の2月~小5の1月頃)

基礎をもとに、より発展した複雑な問題に取り組む時期です。塾での拘束時間が長くなり、宿題の量も増えていきます。

算数

算数では、速さや割合、平面図形と空間図形、場合の数など、難度の高い単元が本格的に始まります。特に、「比と割合」の考え方は重要です。問題を解くために、問題に情報を書き込みながら考えることを徹底するよう、塾から指導されます。

国語

国語では説明文、論説文、物語文の深い読解力が求められるようになります。問題一つあたりの文章量がぐんと増えます。文章を段落と全体でとらえ、筆者が何を伝えようとしているのか、物語の登場人物の心情はどこに書かれているかなど、技術的な読解方法も学びます。

ライター

ライター

福永理乃

国語が苦手な子は、この時期になると文字の多さにつらさを感じることもあるようです。できれば小3までの間に、段落が3〜4つ程度の短めの文章にたくさん触れ、「読むこと」に慣れておくとよいでしょう。

理科、社会

知識の習得に加え、記述問題や資料読み取り問題など、アウトプットの力がさらに問われるようになります。

5. 演習・実践力強化(6年生:小5の2月~小6の12月頃)

この時期には、これまでに得た知識や解き方を実際の受験問題やそれに近いレベルの問題に活用する力が求められます。

小6の夏頃からは過去問演習が本格化し、塾では志望校の出題傾向に合わせた対策が進められます。また、弱点分野の克服や時間配分の練習なども重点的に行われます。

ライター

ライター

福永理乃

この時期に塾が徹底して指導するのは、「“分かる”と“解ける”は違う」「みんなが解ける基礎問題は絶対に間違えないようにする」「どの問題から解くか、自分の必勝解法ペースを作る」ということです。わかっていても、実際にテストで点数に結び付けられなければ意味がない。点数が取れても、もっと高い点数を取った子が多ければ合格できない。その事実を子ども自身も理解する時期です。

6. 直前対策(小6の1月~受験本番)

入試直前期は、まさに総仕上げの時期です。過去問の徹底的な演習に加え、苦手分野の最終確認、出題頻度の高い重要事項の復習などが行われます。この時期になると、集団指導塾に通っているお子さんが、個別指導塾を併用して志望校対策を行うケースも増えてきます。

また、ご家庭の役割として、お子さんの体調管理や精神面のサポートも重要です。

小3の2月から始まった中学受験塾のカリキュラムは、小6の1月で終わります。首都圏の中学受験本番は毎年2月1日から始まることが一般的で、最初の1週間が終わると、長い中学受験生活もひと段落します。

わが子に最適な入塾時期を見極めるための【3つの判断軸】

ここまで紹介したとおり、中学受験のカリキュラムに沿うならば、小3の2月から入塾するのが一般的です。

とはいえ、「絶対にこの時期からのスタートがベスト」というわけではありません。お子さんの個性やご家庭の状況、目指す志望校のレベルによって、最適なタイミングは一人ひとり異なります。ここからは、わが子に最適な入塾時期を見極めるための3つの判断軸をご紹介します。

1.子どもの個性や特性

お子さんの性格や学習への向き合い方は、入塾時期を考える上で重要な要素です。

学習への意欲と集中力があるか

新しいことを学ぶことに積極的で、ある程度の時間集中して机に向かえるお子さんであれば、早めの入塾でもスムーズに学習を進められるでしょう。

一方で、まだ精神的に幼く遊びたい盛りのお子さんや、習い事など他に夢中になって取り組んでいるものがあるお子さんを無理に塾に入れると、学習自体を嫌いになってしまう可能性もあります。

性格的に他者との競争に耐えられるか

塾の授業は小学校よりもペースが速く、宿題の量も増えます。周りの友達と比べて「自分は他の子よりできない」と焦りを感じたり、ストレスを感じやすいタイプのお子さんの場合、精神的な負担が大きくなることもあります。

ある程度のプレッシャーに耐え、前向きに取り組める精神的な成熟度があるかを見極めましょう。

基礎学力は定着しているか

入塾前に小学校での学習内容がしっかり理解できているか、特に算数と国語の基礎ができているかは、多くの保護者の方が気にされる点でしょう。確かに、あまりにも基礎学力がついていないと、塾の授業についていくのが難しくなり、自信を失うことに繋がりかねません。

しかし、多くの集団指導塾では「入塾テスト(名称は塾により異なる)」が課せられます。入塾テストの結果によってクラスが決められ、お子さんの現在のレベルに合わせた授業が行われます。場合によっては、個々のお子さんに合わせて追加の問題集の選定が行われることもあります。

そのため、塾に入ることを検討する際に、「お子さんの現在の学力」はそれほど気にしなくてもよいでしょう。実際、一番下のクラスから入塾し、最難関中学を受験するクラスまで登って合格を勝ち取るお子さんもいます。

2.家庭の状況

ご家庭の教育方針、どの程度の費用を塾代としてかけられるか、仕事や家事と両立して受験情報集めや塾の送迎などに時間と手間をかけられるかも、入塾時期に影響します。

家庭の経済状況に問題がないか

中学受験塾の費用は、3年間でおよそ300万円前後かかるといわれています(塾によって異なるため、あくまでも一般的な傾向です)。入塾から受験終了までにかかる費用を事前に把握し、無理なく支払いを続けられるかどうかを確認しておくことが大切です。

保護者の教育観に合っているか

「早期から学習習慣をつけさせたい」「詰め込み教育は避けたい」「幼少期は習い事などをさせたい」「応用力のある深い学びを経験させたい」など、保護者の「教育に対する考え方」も入塾時期に影響します。

保護者のサポート体制に合っているか

塾によっては送迎が必要な場合や、授業の合間のお弁当が必要な場合もあります。宿題の管理や、お子さんの理解度を確認するための家庭でのサポートも重要です。

保護者の方がどの程度時間や手間をかけられるか、塾通いを始めることで家庭の生活リズムが大きく変わらないかなども考慮しましょう。

特殊な事例ですが、お子さんが体が弱く病気がちだったり、持病を抱えていたりする場合、やむを得ず受験期間が1〜2年となることもあります。

ライター

ライター

福永理乃

筆者の子どもは先天性の病気で入院・手術が幼少期から小5まで繰り返し必要だったため、中学受験塾へは小5の秋から主治医の判断を得て通い始めました。

このようなケースでは「時期」は選べないため、「塾選び(面倒見のよさ、保護者との連携をどの程度してもらえるか)」と「志望校選び(どの学校を目指すのか)」が重要になります。候補の中学校へ保護者が赴いて状況を説明し、受け入れてもらえるかを調べておくことも必要です。

3.志望校のレベル

目指す中学校の難易度によっても、必要な準備期間は変わってきます。

難関校を目指す場合

最難関校〜難関校を目指す場合は、膨大な学習量と高度な思考力が求められるため、可能ならば早期からのスタートが推奨されます。塾のカリキュラムに沿ってじっくりと基礎を固め、応用力を養い、集中して勉強することに慣れる時間が必要です。

ただし、これも「絶対に小3の2月から通うべき。通わないと難関校以上には合格できない」というわけではありません。

ライター

ライター

福永理乃

実際に、短い期間の塾通いでも最難関中学に合格するお子さんはいらっしゃいます。逆に、小3の2月から万全の準備をしてきても、一校も合格できなかったというお子さんもいらっしゃいます。

合格不合格はあくまでも結果なので、お子さんの人生がそれで決定づけられるわけではありません。大切なことは、“小学校3年生から6年生までの時期、お子さんにどのような教育環境を与え、どのような経験値を積んでほしいか”です。

中堅校を目指す場合

中堅校を志望する場合、必ずしも早期からの入塾が必須というわけではありません。小学4年生、5年生、場合によっては6年生4月からの入塾でも十分に間に合うケースもあります。

ただし、遅れを取り戻すための集中的な学習や自宅での効率的な学習など、不足を補うためのサポートが不可欠です。例えば、集団塾と個別指導塾を併用し、集団塾では基本のカリキュラムをこなしたうえで、個別指導塾で不得意科目や単元を集中的に対策する方法などがあります。

なお、中堅校だから簡単に合格できるだろう、というのは甘い考えです。中堅校もさまざまな工夫された受験問題を用意して、通ってほしいお子さんを選抜しています。

適性検査型入試の学校を志望する場合

公立中高一貫校や一部の私立中学など、適性検査型の入試を行う学校を志望する場合は、一般的な塾のカリキュラムとは異なる対策が必要になることがあります。

その場合は、専門のコースを設けている塾や、過去問対策に力を入れている塾を選ぶなど、塾選びのポイントも変わってきます。

こちらの記事も読む

大手塾の低学年コースの内容・費用

ここでは、大手中学受験塾の低学年コース(小1〜3)の内容と費用について、一般的な情報に基づいて紹介します。

【注意点】

※最新の情報は必ず各塾の公式サイトでご確認ください。

※費用は改定されることがあります。

※記載の費用はあくまで目安です。集団塾では教材費、季節講習費、テスト代などが別途かかる場合があります。

※同じ塾でも、校舎やクラスなどによってコース設定や料金が異なる場合があります。

【集団塾】SAPIX

SAPIXは、中学受験の難関校・上位校を目指すお子さんが集まる進学塾です。独自の教材と少人数制・学力別編成の授業で、ただ知識を教え込むのではなく、「なぜそうなるのか」を深く考えさせ、お子さん自身で答えを導き出す「思考力」を徹底して鍛えます。

低学年向けのカリキュラムでは、子どもの興味を引き出しながら、無理なく思考力と記述力を高めることに重点を置いています。「自分で考える楽しさ」を知ることで、受験はもちろん、その先に続く地に足の着いた学力をしっかりと伸ばせるのが特徴です。

最難関校への圧倒的実績がある中学受験特化の塾 SAPIX(1~3年生)

- 中堅上位〜最難関校の私・国立中学校の合格実績が高い

- 復習型の学習スタイル

- 難関校合格のノウハウが詰まったオリジナル教材

| 指導方針 | 低学年のうちに「学ぶ楽しさ」と「自ら考える力」を育み、それが高学年での本格的な学習の土台となることを重視。 |

|---|---|

| 通塾頻度 | 1~3年生 週1日 |

| 科目 |

2年生まで:国語・算数 (週1日に2コマ、算数と国語を1週おきに) 3年生から:国語・算数・理科・社会 (週1日に2コマ、算理と国社を1週おきに) |

| 入会金(入室金) | 入室金 33,000円(税込)+2ヵ月分の授業料を前納(2025年度) |

| 毎月の授業料 |

1年生 22,000円(税込) 2年生 23,100円(税込) 3年生 25,300円(税込) ※2025年度の価格より |

| 入塾テストの有無 | あり(名称:入室テスト) |

【集団塾】日能研

日能研は、基礎学力の定着と考える力の育成を重視しており、比較的幅広いレベルの学校に対応できるカリキュラムが特徴です。

日能研では、小学3年生くらいまでの子どもたちの「心の中で自由に想像力を働かせる時期」を大切にしています。この時期に、子どもたちが好きなことや楽しいことに夢中になりながら、五感を使ってたくさんのことを感じ、「これは何だろう?」「なぜこうなるんだろう?」といった疑問を自然に持つこと。そして、それを自分の経験と想像力で解決していく力を育てることを重視しています。

全国展開している中学受験特化の塾 日能研(1~3年生)

- ボリュームゾーン〜中堅上位校の私立中学校の合格実績が高い

- 復習型の学習スタイル

- 自習室があり質問をしやすい

| 指導方針 | 想像力と創造力を育てる授業、「感じる」「考える」「表現する」を通して、一人ひとりの子どもの学びへの興味を引き出す。 |

|---|---|

| 通塾頻度 |

1年生:全32回/年 2年生:全38回/年 3年生:週2日(国語・算数またはいずれかの科目) |

| 科目 |

1・2年生:ことば、論理(国語)数、図形(算数)自然(理科)社会生活(社会)をプログラムに沿って学ぶ

3年生:国語・算数 |

| 入会金 | 1~3年生:11,000円(税込) |

| 毎月の授業料 |

1年生:9,790円(税込)※教材費含む 2年生:9,460円(税込) 3年生:11,440円(税込) |

| 入塾テストの有無 | あり |

【集団塾】四谷大塚

四谷大塚は、長年の歴史と実績を持つ中学受験塾で、テキストの質の高さに定評があります。予習・復習を重視した学習スタイルが特徴です。

低学年向けのカリキュラムでは、子どもたちの知的好奇心を刺激し、「もっと知りたい!」という気持ちを引き出すことで、自ら学ぶ楽しさを教え、学習への積極的な姿勢を育みます。

また、低学年のうちに算数や国語の基礎・基本を徹底的に身につけることを重視しており、これが高学年での中学受験勉強の揺るぎない土台となると考えています。授業での丁寧な指導に加え、家庭学習向けのITコンテンツなども準備されています。

他塾も採用するほどの質の高い教材を提供 四谷大塚(1~3年生)

- ボリュームゾーン〜中堅上位校の私立中学校の合格実績が高い

- 予習型の学習スタイル

- Webコンテンツが充実

| 指導方針 | 算数は五感を使った本質的な概念の習得を、国語は語彙力と表現力を伸ばすため漢字学習で言葉の世界を広げ、書く力を育む。 |

|---|---|

| 通塾頻度 | 1・2年生:週1日(国語・算数を週替わり)

3年生:2回(土曜コースは1回) |

| 科目 | 国語・算数 |

| 入会金 |

22,000円(税込)※兄弟姉妹が同時入会時、または再入会時は免除 |

| 毎月の授業料 | 1・2年生:15,400円(税込)

3年生:23,100円(税込) |

| 入塾テストの有無 | あり |

【集団塾】早稲田アカデミー

早稲田アカデミーは、子どものやる気を伸ばす活気ある授業が特徴です。

早稲田アカデミーでは、小学1・2年生の時期を「どんどん失敗して学ぶ」ことができる貴重な期間と捉えています。間違いを恐れずにさまざまな問題に挑戦し、「どうすれば解決できるのかな?」と、自力で考え抜く経験を積むことを目指しています。

「テクニックではなく、初めて見る問題や場面に出合っても、自力で道を切り開く力を身に着けてほしい」。その力は、幼少期にこそ育まれ、将来の応用力へと繋がると考えています。

ハチマキを巻いて仲間と一緒に頑張る元気な校風 早稲田アカデミー(1~3年生)

- ボリュームゾーン〜中堅上位校の私立中学校の合格実績が高い

- 復習型の学習スタイル

- 自習室があり質問をしやすい

| 指導方針 | 満点や結果のみを追求する学習ではなく、「なぜ間違えたのか」を自分で考え試行錯誤する力を育むことを重視。カードやパズルも活用。 |

|---|---|

| 通塾頻度 |

1・2年生:週1日 3年生:週2回(1日2コマ) |

| 科目 |

1・2年生:国語・算数3年生:国語・算数・社会・理科の4科目 |

| 入会金(入塾金) | 22,000円(税込) |

| 毎月の授業料 |

1・2年生:17,800円(税込)※別途年会費1,870円/月、教材費が必要 3年生: 【2月・3月】2科コース:14,000円(税込) 【4月~1月】4科コース:28,000円(税込)※別途年会費1,870円/月、教材費、必修テスト代が必要 |

| 入塾テストの有無 | あり |

大手塾以外にも、低学年から入塾できる「個別指導塾」もあります。また、入塾時期を考える上では経験者の声がつづられたブログも参考になるでしょう。

詳しくは以下の記事をご確認ください。

こちらの記事も読む

低学年から中学受験塾に入るメリット・デメリット

小学校低学年(1〜3年生)からの入塾には、メリットとデメリットの両方があります。

低学年で入塾するメリット

低学年から中学受験塾に通うメリットは、以下のとおりです。

十分な時間をかけて基礎を定着させられる

中学受験で出題される内容は、小学校で習う内容とは異なります。大人でも難しい問題や長い問題文、読み取りが難しい資料に向き合わなければなりません。じっくりと時間をかけて基礎を築くことで、受験に対応する力をつけられます。

学習習慣を早い時期から身につけられる

学習習慣を早期に確立できることは、受験だけにとどまらず、人生においても役立ちます。

塾に定期的に通うことで、カリキュラムに沿って学習する習慣が自然と身につきます。また、宿題をこなし、予習復習やテスト対策をするといった「近い未来を予測して行動する」「与えられた課題を期間内に済ませる」という、大人になっても役立つ力が身につきます。

基礎学力がつけられる

低学年のうちからじっくりと基礎を固めることで、より複雑な内容に進んだ際もスムーズに理解できるようになります。特に算数や国語の基礎は、早めに習得しておくことが後々の大きなアドバンテージとなります。

知的好奇心の育成と学習意欲の向上がかなう

特に低学年向けのコースは、遊びの要素を取り入れたり、実験を通して興味を引き出したりするなど、知的好奇心を刺激する工夫がされています。「勉強って楽しい!」と感じることで、学習へのポジティブな意欲を育むことができます。

塾や学習環境に慣れることができる

塾の雰囲気や、小学校とは違う塾の先生、他の生徒との関わりは、高学年になってからだと慣れるのに時間がかかる子もいます。低学年から通うことで、早めに「塾」という場の雰囲気に馴染めるため、高学年になって急に塾に通い始めるよりも精神的な負担が少なく、スムーズに学習に集中できるようになります。

中学受験をするかどうかはさておき、高校受験、大学受験は、この先ほとんどのお子さんが経験するでしょう。その際に塾や予備校に通うことになっても、中学受験で一度塾通いを経験しておくと、塾がどのような場所なのか知っているため馴染むのが早くなります。

進路選択に十分な時間を確保できる

早い時期から中学受験の準備を進めることで、お子さんの得意分野や興味関心、適性がどこにあるか見極め、本当にお子さんに合った志望校をじっくり検討する時間を確保できます。

低学年で入塾するデメリット

一方で、低学年での入塾には注意すべき点やデメリットもあります。

精神的、身体的な負担がかかる

まだ幼い時期から塾に通うことで、遊びや自由に過ごす時間が減り、お子さんに精神的、身体的な負担がかかる可能性があります。また、小学校とは違う難しい勉強をすることや、小学校の宿題とは別に塾の宿題が増えることに、ストレスを感じてしまう子もいます。

「塾疲れ」や燃え尽き症候群のリスクがある

小4から小6まで、長期間にわたる受験勉強は、お子さんにとって、とても長い時間を拘束されることでもあります。低学年から塾通いをスタートすることで、受験本番を迎える前に「塾疲れ」を起こしたり、学習意欲が低下したりする「燃え尽き症候群」に陥るリスクも考えられます。

ライター

ライター

福永理乃

低学年の頃はまだ塾に通っている生徒が少なく、学習内容も比較的わかりやすいです。そのため、「低学年の頃は成績が良かったのに、高学年になるにつれて他の子に成績を追い抜かれてしまい、モチベーションが下がってしまった」というケースも見られます。場合によっては、伸び悩んだ結果、小5以降に中学受験をあきらめてしまうお子さんもいます。

このようなケースでは、お子さんはそれほど乗り気ではなかったものの、保護者の方の熱意によって幼少期から塾に通っていた、ということが少なくありません。

お子さんが本当に塾の授業や受験のための学びをしたいと思っているか、中学受験をしたいと考えているかどうかは、低学年では特に判断が難しいです。だからこそ早くから塾に通わせ、保護者の方が適性を判断するという考え方もあります。

費用負担が大きくなる

低学年から塾に通うことで、その分、中学受験にかかる総費用は高くなります。月々の授業料だけでなく、教材費、季節講習費、テスト代などが積み重なるため、ご家庭の経済的な負担が大きくなります。

遊びや体験活動の機会が失われる

低学年は、屋外で体を動かしたり、友達と自由に遊んだり、家族と旅行したり、習い事に打ち込んだりといった多様な体験を通じて、心身ともに大きく成長する時期です。塾通いによってこれらの機会が失われる可能性があります。

ライター

ライター

福永理乃

もともと好奇心旺盛なお子さんにとっては、小学校では習わないさまざまな知識を教えてもらえることが「面白い」と感じることも多いようです。「塾=勉強をさせるところ」と考えず、「新しい経験をするところ」と考えると、中学受験の塾通いは必ずしもマイナスにはならないのではないでしょうか。

まとめ

この記事では、中学受験塾の一般的な入塾時期の目安、各塾のカリキュラムの概要、そして最適な入塾時期を見極めるための判断軸について解説しました。

多くの大手塾では、新学年をスタートさせる小学4年生(小3の2月から)を入塾の目安としています。この時期からのスタートは、学習習慣の確立や基礎学力の定着、学びへの意欲を育てられるなどの多くのメリットがあります。

一方で、低学年での入塾には精神的・身体的な負担や費用負担の増大、「塾疲れ」のリスクといったデメリットも存在します。そのため、入塾時期を検討する際は、お子さんの個性や特性、ご家庭の状況、そして目指す志望校のレベルという3つの判断軸を総合的に考慮することが不可欠です。

お子さんにとって無理がなく、効果的に学習を進められる入塾タイミングを選ぶことが、納得のいく中学受験につながるでしょう。

親子

親子

卒業生

卒業生