【中学受験433名調査】集団塾・個別指導塾・塾なしの偏差値の伸びと合格率

2025.09.12

「中学受験の対策には、どんな塾を選ぶのがいいの?」

「塾にはいつから通うべき?」

そんな疑問や不安をお持ちの保護者の方も多いのではないでしょうか。

中学受験へのアプローチは驚くほど多様化しています。集団塾だけでなく、個別指導塾やオンライン指導、さらには「塾なし受験」という選択をする家庭も多くなっています。

そこで今回、ツナガル受験では中学受験を経験した子どものいる433名の保護者を対象にアンケート調査を実施。その結果から見えてきた「通塾のリアル」を、偏差値の伸びや志望校合格率などのデータに基づいて解説します。

今回の調査で分かった内容のサマリ

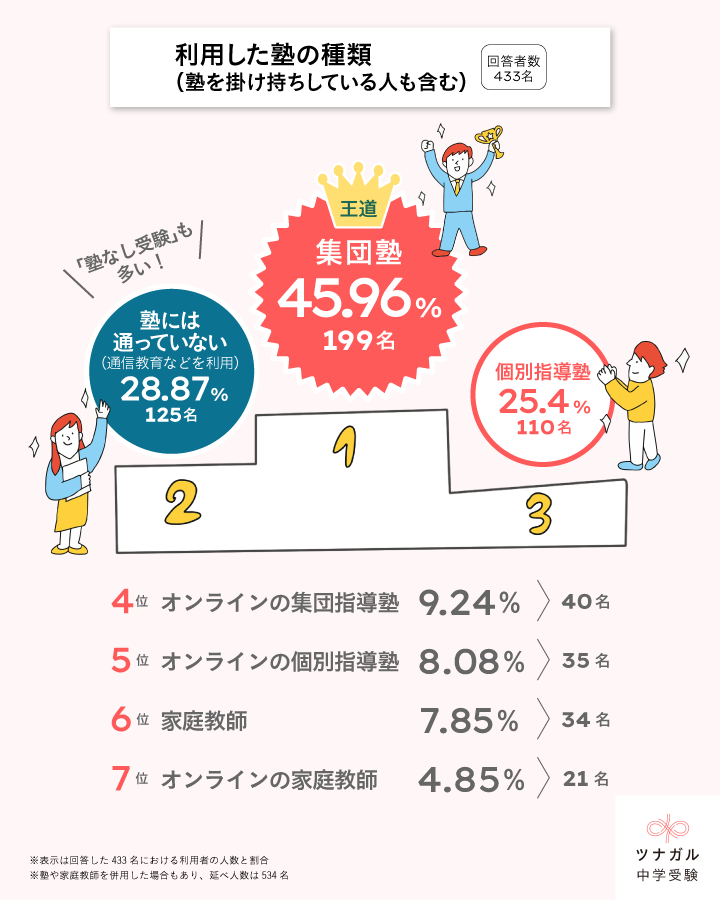

- 受験対策の王道パターンは「集団塾」の利用。一方で「塾なし受験」も約3割

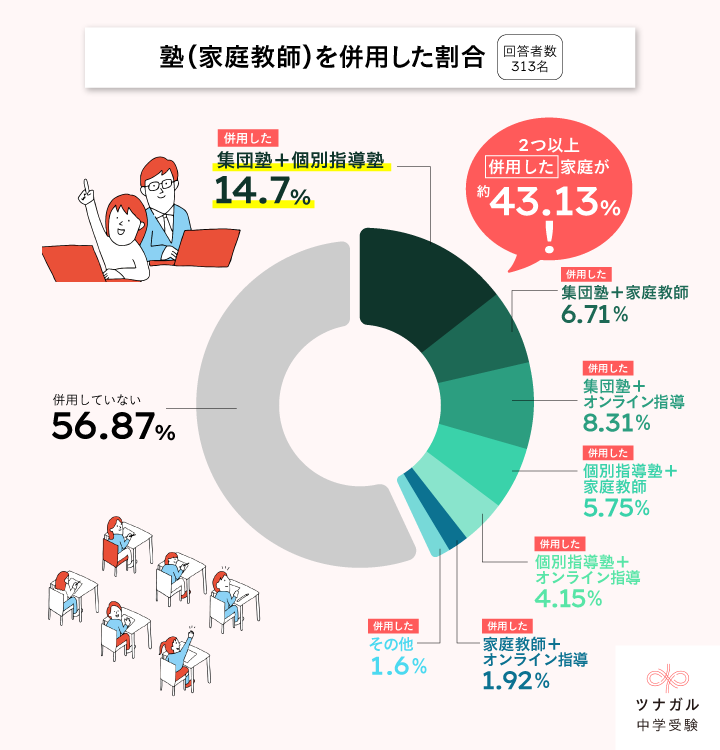

- 通塾組の約43%が塾を併用(掛け持ち)している

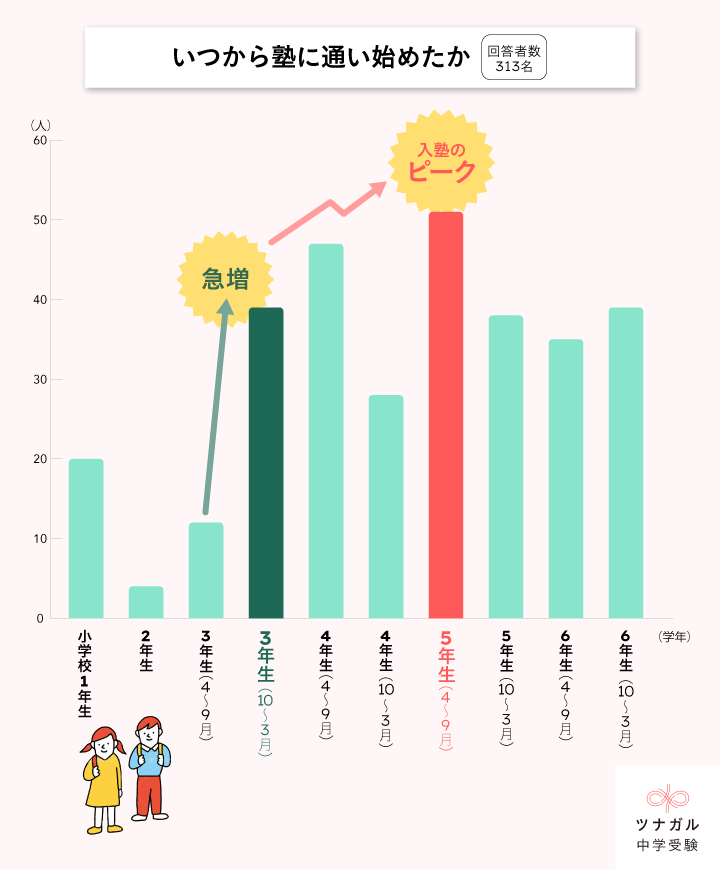

- 通塾スタートの最初の波は「小3の冬」。スタートする学年によって、選ぶ塾には傾向がある

- 「個別指導塾」「家庭教師」を利用した子どもが、偏差値の伸びと志望校合格率で秀でた結果を示した(偏差値の上がり幅+10以上/志望校合格率80%以上)

- 「塾なし受験」は全落ちした子の割合が12.0%と最も高い

【調査概要】

調査エリア:全国

調査主体:株式会社キュービック「ツナガル中学受験」

調査方法:インターネットリサーチ

調査対象:5年以内に中学受験(一般入試)を経験した子どものいる保護者(計433名)

調査期間:2025年7月25日~8月7日

目次

続きを見る

利用した塾の種類

まずは、中学受験に向けて利用した塾についてのアンケート結果です。複数の傾向が見えてきました。

Q.中学受験に挑むために、利用した塾の種類を教えてください。(複数回答可)

※複数の塾を併用している方が含まれるため、割合の合計は100%を超えます。

1. 王道は「集団塾」

利用した塾の種類で最も多いのは、「集団塾」で45.96%と、中学受験準備の王道であることがわかります。多くの家庭が、まずは集団指導でカリキュラムに沿って学習を進めるという、従来型のスタイルを選択しているようです。

2. 「集団塾」と人気を二分する「個別サポート」の需要

一方で、見逃せないのが「個別指導」や「家庭教師」といった、個人に最適化されたサポートを選ぶ家庭も多いことです。

- 個別指導塾(対面・オンライン合計):33.48%

- 家庭教師(対面・オンライン合計):12.7%

この背景には、同じペースで進む集団指導ではカバーしきれない、一人ひとりの違った学びのニーズが存在します。

例えば、特定の志望校に的を絞った「ピンポイント対策」や他の習い事との両立。共働き家庭の増加を背景に、時間を柔軟に調整できる点を重視する声も大きくなっています。

さらには、競争の激しい環境よりも、子どもの性格やペースに合わせてじっくりと指導を受けさせたいという考えも、個別指導塾や家庭教師が選ばれる大きな理由と言えるでしょう。

3. 「塾なし受験」も約3割

「塾には通っていない」という家庭が28.87%と、3割近くいる点も注目すべきポイントです。これは、中学受験が必ずしも「塾ありき」ではないことを示しています。

通信教育の質の向上や、参考書などを利用した家庭学習のノウハウが普及したことで、費用を抑えながらの「塾なし受験」も有力な選択肢の一つとして確立されていることがわかります。

こちらの記事も読む

塾を併用(掛け持ち)している割合

Q.塾を併用(掛け持ち)した時期はありましたか? その場合、どういった塾を併用しましたか?

「塾なし受験」が約3割いる結果の一方で、塾や家庭教師を利用している家庭のみの集計では、2つ以上併用(掛け持ち)した経験のある家庭が43.13%存在するという結果が出ました。

最も多い組み合わせが「集団塾+個別指導塾」の14.7%で、これに「集団塾+家庭教師」(6.71%)、「集団塾+オンライン指導」(8.31%)を合わせると、掛け持ちをしている家庭の約7割が「集団塾」を軸にしていることもわかりました。

多くの家庭が「集団塾」を学習のペースメーカーとなる“主軸”や“土台”として設定し、そこに個別指導などの他のサービスを追加していく、という戦略を取っていることを裏付けています。

いつから塾に通い始めたか

塾や家庭教師の利用をスタートした時期についてのアンケート結果は次のとおりです。

受験対策を本格的に始める時期には明確なパターンがあり、「小3の冬」に最初の波が来て、「小4・小5」で大半が参加し、そして「小6」で最後のグループが駆け込む、という傾向が見られました。

Q.お子さんが塾(家庭教師)の利用を始めた時期を教えてください。

1. 「小3の冬」が最初の大きな波

小学1、2年生から始める家庭は少数派ですが、小学3年生の後半(10〜3月)に利用を始める割合が12.46%と急増しています。

これは、多くの大手集団塾が小学3年生の2月から「新4年生」としてのカリキュラムを開始するためだと考えることができます。この「小3の冬」が、中学受験を本格的に意識した家庭が動き出す、最初の大きなタイミングと言えます。

2. 主流は「小4・小5スタート」

最も多くの家庭が塾の利用を開始する「ボリュームゾーン」は、小学4年生と5年生の2年間という結果が出ました。

- 小学4年生:23.97%

- 小学5年生:28.43%

この2学年だけで、全体の半数以上(52.4%)を占めています。特に、5年生の初め(4〜9月)が16.29%と、全期間の中で最も高いピークとなっています。

3. 「小6から」のスタートも決して少なくない

受験学年である小学6年生から準備を始める家庭も、合計で23.64%と全体の約4分の1を占めています。これは、「遅いスタート」で受験に挑む家庭も決して少なくないことを示しています。

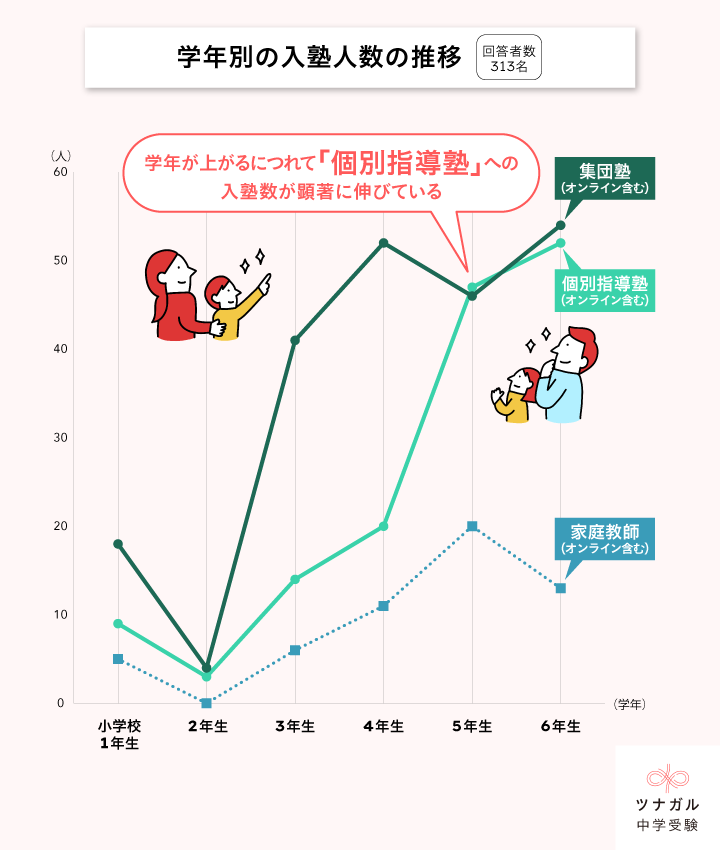

学年ごとに見る、選ばれる塾のタイプ

入塾する学年ごとに、どんな塾が選ばれているかを調査すると、何年生から塾に通い始めるかによって、選ぶ塾の種類が異なるという、保護者の戦略的な選択も見えてきました。

1. 早期スタート(小1〜小3)は「集団塾」で基礎固め

塾の利用を小学校の低学年で始める家庭は、圧倒的に「集団塾」を選ぶ傾向にあります。

これは、中学受験の専門的な対策というよりは、まず「学習習慣の基礎固め」と「勉強へのポジティブな動機づけ」を重視しているためと考えられます。この段階では、「友達と一緒なら頑張れる」という集団ならではの相乗効果が期待できる集団塾が最適な選択とされているのかもしれません。

また、個別指導に比べて集団塾は授業料が比較的安価であることも、コストを抑えて学習のきっかけを作りたいというニーズに合致していそうです。

2. 遅いスタート(小5〜小6)ほど「個別指導」で追い上げる

対照的に、塾を始める時期が遅くなるほど、「個別指導塾」を選ぶ割合が顕著に伸びています。

これは、「出遅れた分を効率的に取り戻したい」「苦手分野をピンポイントで潰したい」「志望校対策に特化したい」という切実なニーズの表れです。限られた時間の中で合格を目指すため、集団塾の画一的なカリキュラムよりも、個人の学力に合わせて最短ルートを設計してくれる個別指導が、合理的な選択肢となっていることが考えられるでしょう。

塾の種類と偏差値の伸び

「どの塾が最も偏差値を伸ばしやすいか」について、気になる保護者の方も多いでしょう。

表内は入塾時に下記偏差値帯であった子が、受験直前期に平均でどれだけ偏差値を伸ばしたかを算出したものです。

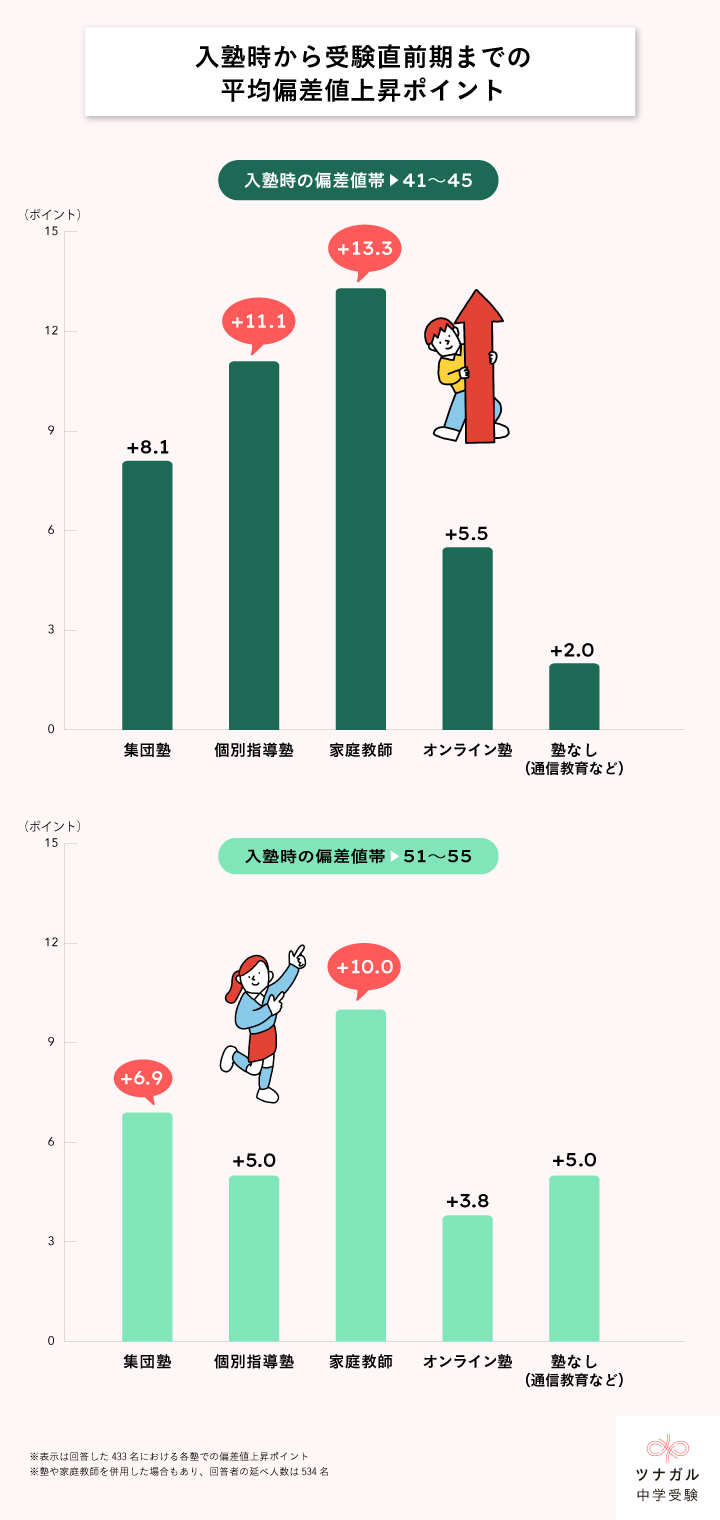

入塾時から受験直前期までの平均偏差値上昇ポイント

| 入塾時の偏差値帯 | 集団塾 | 個別指導塾 | 家庭教師 | オンライン塾 | 塾なし (通信教育など) |

|---|---|---|---|---|---|

| 56~60 | +5.0 | - | +5.0 | - | +5.0 |

| 51~55 | +6.9 | +5.0 | +10.0 | +3.8 | +5.0 |

| 46~50 | +7.3 | +8.6 | +7.5 | +10.0 | +4.3 |

| 41~45 | +8.1 | +11.1 | +13.3 | +5.5 | +2.0 |

| 36~40 | +7.3 | +7.8 | +10.0 | +1.7 | +6.3 |

| 31~35 | +5.0 | +5.0 | - | +5.0 | +5.0 |

| 30以下 | +5.0 | +5.0 | - | +10.0 | +7.5 |

1.入塾偏差値40台の子は「個別指導塾」「家庭教師」の利用者が偏差値を大きく伸ばした

入塾時の偏差値が41〜45の子どもの平均伸び率は、「個別指導塾」(+11.1pt)と「家庭教師」(+13.3pt)となり、他を上回る結果を出しています。

他の偏差値帯に対しても、「個別指導塾」と「家庭教師」の伸び率は高く、個々の弱点を正確に把握し、一人ひとりに最適化された指導を行うことが、成績を飛躍させる上で極めて効果的であることを証明しています。

2.「集団塾」は安定した成長を提供

「集団塾」はどの偏差値帯においても平均して+5〜8ポイントという安定した成績アップを実現しています。突出した伸びは少ないものの、網羅的なカリキュラムによって着実に学力を底上げする、スタンダードな選択肢としての役割を果たしていることがわかります。

また、偏差値が50以上の高偏差値帯の子に対して、さらに偏差値を上げたという実績結果も出ています。

3.「塾なし受験」の偏差値の伸び率は劣る

今回のアンケートでは、「塾なし受験」は、塾や家庭教師を利用している子に比べて偏差値の伸び率は劣るという結果が出ました。

偏差値41〜50の中位層からの伸び率が+2.0〜4.3ptと低いのもポイントです。これは、基礎は固まっていても、応用問題などで壁にぶつかった際に、独力で乗り越えるのが難しい場合があることを示唆しているのかもしれません。

こちらの記事も読む

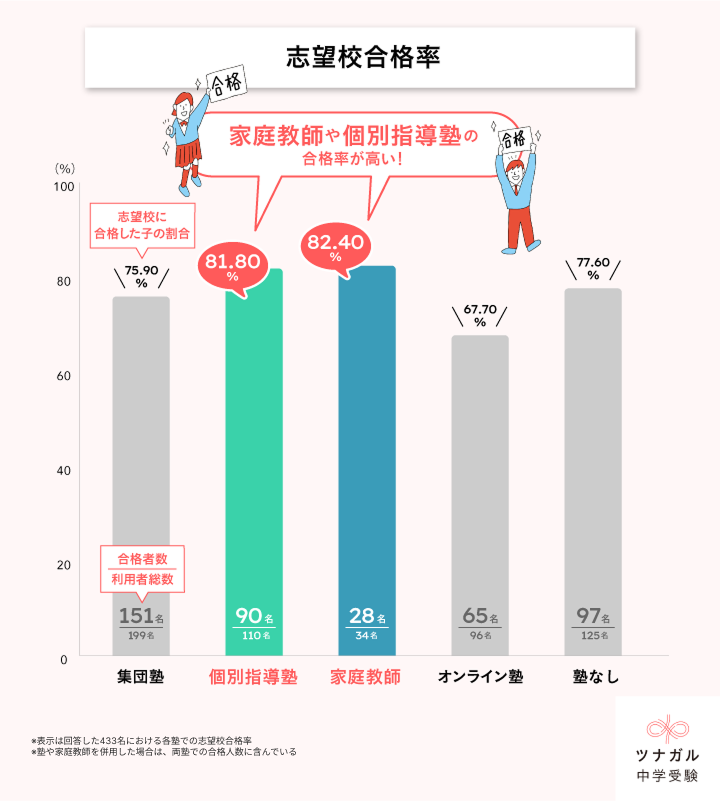

塾の種類と合格率

「利用した塾の種類」と「志望校合格率」というクロス集計でも興味深い傾向が見られました。

1.志望校合格率が高いのは「個別指導塾」と「家庭教師」

「個別指導塾」や「家庭教師」を利用した人の志望校合格率が80%以上いう結果が出ました。

この2つの割合が高いのは、一人ひとりの弱点をピンポイントで補強し、志望校に特化した対策を打つことが、志望校合格に効果的であることを示しています。

ちなみに、塾を併用したパターンごとの志望校合格率は次のようになっています。「集団塾+個別指導塾」の併用パターンが合格率84.78%と最高値です。

塾を併用したパターンごとの志望校合格率

| 集団塾 + 個別指導塾 | 集団塾 + 家庭教師 | 集団塾 + オンライン指導 | 個別指導塾 + 家庭教師 | 個別指導塾 + オンライン指導 | 家庭教師 + オンライン指導 | その他 | 掛け持ち していない | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 合格者数 /利用者総数 | 39/46 | 15/21 | 15/26 | 8/18 | 8/13 | 2/6 | 3/5 | 140/178 |

| 志望校合格率 | 84.78% | 71.43% | 57.69% | 44.44% | 61.54% | 33.33% | 60.00% | 78.65% |

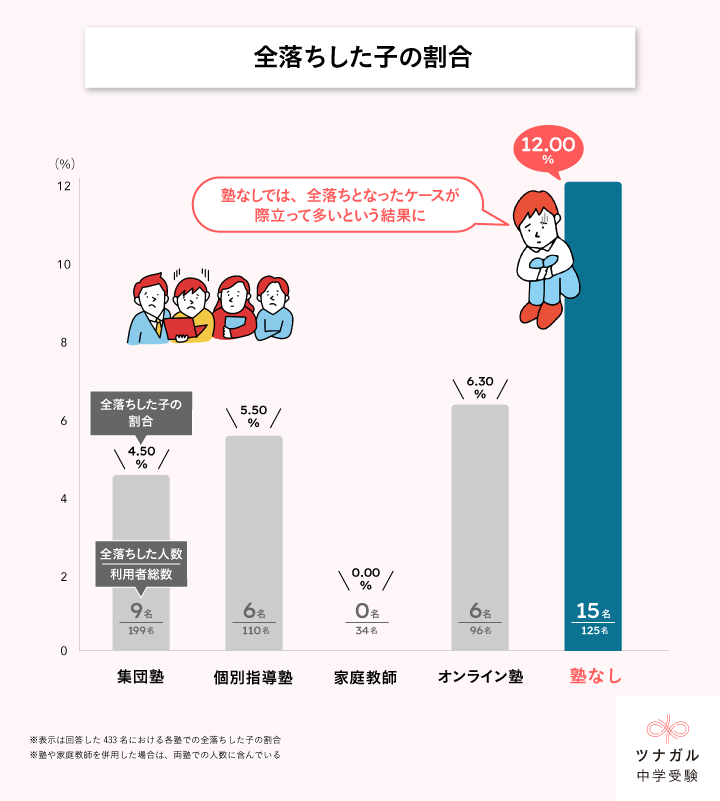

2.「塾なし受験」は志望校への合格率が高いが、全落ちの場合も多い

もうひとつ注目したいのが、「塾なし」で中学受験対策をした77.6%の子が志望校に合格しているという驚くべき結果です。質の高い通信教育と家庭での学習管理がうまく機能すれば、塾に通うのと同等、あるいはそれ以上の成果を出せる可能性があることが分かります。

一方で、次のような結果も出ています。塾に通わず受験した子どものうち、12.0%がすべての受験校で不合格となっているというものです。これは全体の中で最も高い割合です。

塾や家庭教師を利用する子は、厳しい結果を避けるセーフティーネットとして抑え校・併願校戦略に力を入れています。全落ちを避けるという意味では、何らかの塾や家庭教師の利用が有効である可能性も考えられる結果となりました。

とはいえ、「塾なし受験」の家庭では、志望校を1校だけに絞って受験する「専願」のケースも少なくありません。こうした場合も「全落ち」としてデータに含まれるため、割合が高く出たとも考えられます。

「憧れの学校一本で挑戦して、不合格なら公立中学に進学する」。そのような方針で中学受験に臨むご家庭もたくさんあります。

まとめ

今回のアンケート調査から、現在の中学受験はもはや決まった一本道ではなく、家庭ごとに最適な戦略を選ぶ時代になっていることが見えてきました。

「小3の2月から集団塾へ」という王道だけでなく、お子さんの成長に合わせて小5・小6から個別指導で追い上げたり、あるいは「塾なし受験」で家庭学習を軸にしたりと、その戦略は実に様々です。

また、多くの家庭が集団塾をペースメーカーとしながら、個別指導やオンライン指導を組み合わせて弱点を補強する「塾の併用戦略」を取っていることも明らかになりました。

「この塾に行けば絶対に受かる」という特効薬は存在しません。大切なのは、溢れる情報に流されるのではなく、お子さんの性格や学力、そしてご家庭の方針をもとに、我が家の受験スタイルをデザインしていくことではないでしょうか。今回の調査が、親子で受験の方針を考えるうえで少しでも参考になれば幸いです。

親子

親子

卒業生

卒業生